Le lieu et l’architecture

promenade en compagnie de John Ruskin par Arnaud Dutheil directeur du CAUE de Haute-Savoie

Lorsque l’on travaille dans un Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, la question du lieu est centrale et toutes les missions tentent d’apporter une réponse. Ainsi l’examen des projets, avant ou pendant l’instruction des permis de construire, suscite de nombreux débats passionnés qui portent sur la façon dont le futur bâtiment dialogue avec son site d’implantation.

De même, la faisabilité d’un futur équipement public passe toujours par l’étude du site à différentes échelles qui font émerger des prescriptions afin de garantir une certaine qualité sociale, environnementale, paysagère. Enfin l’accompagnement de la décision des élus et d’autres acteurs prévoit souvent des visites de réalisations similaires qui, examinant ce qui est transposable, butte sur la relation spécifique liant la construction à son environnement. Le lieu est donc une question importante qui mobilise de nombreuses personnes et d’ailleurs, dans son article 1er, la loi sur l’Architecture rappelle que l’insertion harmonieuse des projets architecturaux est d’intérêt public1.

Le lieu : une question d’insertion, une réponse juridique ?

’apparition d’un bâtiment dans un paysage, dans une rue ou un quartier bouleverse un équilibre qui ne manque pas d’interroger les repères des habitants. Le nombre de recours contre des permis de construire et le foisonnement des associations de défense de l’environnement attestent de la sensibilité des populations à la transformation de leurs lieux de vie. La production importante du siècle dernier a alimenté un débat permanent autour de l’insertion ou de l’intégration des projets, la législation prévoyant même le refus des autorisations de construire par l’article R 111-27 (anciennement R 111-21): “Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.”

L’idée d’insertion, au sens où la construction n’aurait pas d’impact, est évidemment un leurre et le regard porté sur le rapport qu’établit la construction avec son environnement est profondément culturel et expérimental. Dans son livre “Les sept lampes de l’architecture” John Ruskin2, explore largement cette question soulignant “(…) comment chaque forme d’architecture noble incarnait en quelque sorte le régime politique, la vie, l’histoire, et la foi des nations.3” Le paysage nous ressemble se constituant par l’accumulation des interventions successives. Les règlements des documents d’urbanisme fixent un cadre limitatif et peinent à donner les paramètres d’un rapport qui est appréciatif. Dépasser ce débat est complexe : il situe l’architecture comme devant être “asservie” au paysage, le patrimoine naturel ou bâti étant supposé porter des valeurs que les nouvelles constructions semblent anéantir. L’arrivée d’un bâtiment dans un site ne se fait pas par simple duplication de son environnement ou par un encadrement réglementaire et le travail d’Edouard François4 pour l’hôtel Fouquet’s Barrière (2006), à l’angle de la rue Quentin Bauchard et de la rue Vernet à Paris, l’illustre parfaitement. Il reprend la façade haussmannienne que nous attendions plus ou moins consciemment dans ce quartier (qui en est pourtant dépourvu!) et la plie à la fonctionnalité d’un hôtel actuel. Le résultat nous renvoie à nos contradictions et à ce qui constitue notre personnalité culturelle et psychologique, personnelle et collective.

L’architecture crée le lieu

Concevoir un projet dans un site amène l’architecte à confronter sa perception du lieu futur à celles de son client, des administratifs qui instruisent son permis de construire, des élus qui autorisent la construction, des usagers et des riverains. Le débat est donc normal et nous comprenons bien que si la recherche d’un compromis satisfaisant tous les acteurs permet d’éviter les atteintes importantes à notre cadre de vie, il est souvent une renonciation et porte le risque d’une banalisation de nos paysages par l’absence de positionnement.

Les architectes ont de tout temps tenté de rationaliser ce débat pour éviter le relativisme d’un jugement qui permet de déterminer si un bâtiment s’accorde ou non à un lieu. Ainsi la géométrie, introduite comme modèle par les grecs puis les romains permet de dépasser la perception subjective en introduisant un développement théorique de la pensée du lieu. De même, la question du style tente d’agglomérer la logique de composition architecturale avec la “prise de site”. Elle est perpétuée par l’enseignement de l’École des beaux-arts et d’une certaine manière le mouvement moderne qui, lui aussi, impose ses règles et relègue la question du site à une contingence locale. Cette rupture entre architecture-pensée et architecture-perçue semble définitive au XXe siècle avec l’opposition caricaturale entre moderniste et régionaliste puis aujourd’hui entre mondialiste et localiste. Il y aurait ainsi aux extrêmes, une idée qui serait que l’architecture ferait le lieu et une autre que le lieu imposerait une architecture. Chaque projet est l’occasion pour l’architecte d’établir un positionnement entre ces deux bornes.

Lorsque Marcel Breuer5 (1902-1981) conçoit la station de sports d’hiver de Flaine en Haute-Savoie (1960-1976), son architecture révèle à toutes les échelles la radicalité du site, créant un lieu qui n’existait pas auparavant. La minéralité du béton étant de même nature que la montagne alentour, c’est uniquement la forme architecturale qui crée une forte tension, accentuée en quelques points, comme le surplomb de l’hôtel “Le Flaine” au-dessus d’une falaise. À l’opposé, Luc Schuiten6, en imaginant la cité végétale, milite pour la disparition de l’architecture sous un couvert végétal: la nature rétablissant en quelque sorte un ordre que l’homme aurait perturbé, génère un lieu avec ses propres règles. À Flaine, l’architecte gouverne la puissance et le sublime alors qu’il récolte la beauté des formes naturelles dans la cité végétale. Gouverner, récolter, “telles sont les deux grandes lampes de l’architecture” écrit John Ruskin.

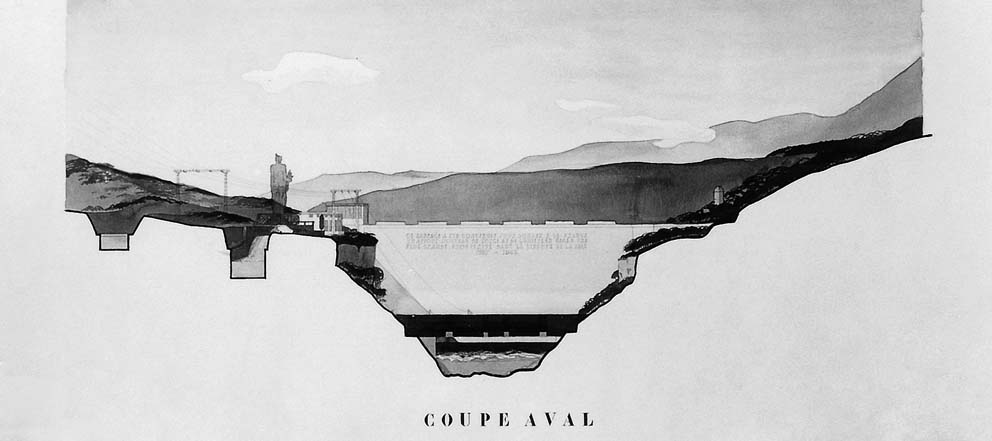

Il n’existe plus de territoire sans présence humaine construite, mais certains bâtiments donnent un sens particulier au paysage, indiquant comment l’homme habite le lieu. L’échelle d’intervention est parfois importante, l’architecture et le lieu ne faisant qu’un. Quand Albert Laprade intervient à Génissiat pour construire un barrage, il est conscient de l’esprit du temps qui exalte, magnifie le progrès (et l’énergie) et célèbre la nature en s’adressant au Rhône comme à une personne. Aujourd’hui encore, la puissance, au sens de John Ruskin, est perceptible et impose une forme de contemplation respectueuse. “Examinons donc cette puissance et cette majesté que la nature elle-même daigne accepter des œuvres humaines, et voyons quel est le sublime qui se dégage des masses élevées par toute l’énergie endurante de l’homme…7”

Coupe paysagère avale du barrage-usine de Génissiat (projet), Albert Laprade architecte, Injoux-Génissiat (Ain) Archives CNR © ADAGP, Paris 2016

Le lieu créé l’architecture

Albert Laprade est l’archétype de l’architecte du XXe. Formé aux Beaux-Arts il se confronte aux nouveaux programmes de la modernité, participe à la valorisation d’architectures régionales par ses albums de croquis et vient se ressourcer régulièrement dans une ferme d’alpage aux Houches. Il distingue très clairement le régional du vernaculaire et à l’occasion de l’Exposition universelle de 1937 souligne à quel point la maison présentée par Henry Jacques Le Même8 est savoyarde. Celle-ci est parfaitement moderne par son programme et les techniques mises en œuvre, elle est “hors-sol” puisque présentée à Paris, mais parfaitement identifiable comme appartenant au territoire alpin. L’architecture régionale relève de qualités formelles qui satisfont une attente culturelle sans être issue des techniques, matériaux et usages vernaculaires.

La mise en place de la protection des monuments historiques au XIXe puis l’intérêt suscité par l’architecture rurale au XXe montrent à quel point nos sociétés sont sensibles aux architectures ancrées dans un temps et dans un lieu. Cette culture patrimoniale fait partie des filtres d’appréciation des projets d’aujourd’hui, conçus pour des fonctions nouvelles et répondant à des critères économiques et techniques actuels. Plus récemment le patrimoine s’est élargi au champ environnemental rassemblant la biodiversité, la consommation énergétique, la santé… Tous ces thèmes convergent vers un retour du régional compris comme la possibilité d’une parfaite adéquation entre l’homme et les ressources disponibles au plus proche de ses besoins et de sa culture.

Dans cette recherche d’accord entre l’architecture et la société, des démarches se multiplient autour de l’idée d’une “architecture bienveillante pour l’homme et son écosystème” selon les mots de Philippe Madec9. Des territoires se distinguent par des approches qui privilégient les matériaux locaux, les savoirs-faire, les performances techniques, les traditions. Le Vorarlberg (Autriche) en premier lieu et son architecte phare Hermann Kaufmann qui, revendiquant un fort ancrage local, affirme sur son site internet: “Nous voulons trouver des solutions d’avenir pour la construction en bois et les fournir au grand public. Nous sommes particulièrement intéressés par la performance du processus de construction et plus particulièrement par les systèmes innovants de construction en bois avec le plus haut degré de préfabrication possible.10” Sur cette approche d’identité contemporaine, Les Grisons (Suisse), sont particulièrement reconnus par la production de l’architecte Peter Zumthor11 et plus récemment par Gion Caminada. Celui-ci, lors d’une rencontre, partage les pensées qui conduisent sa pratique: “L’image architecturale vient de la raison et pas de la recherche d’un quelconque effet. La différence ne naît pas de la diversité par rapport à l’existant mais de la recherche de l’essence du lieu. Le projet puise sa force dans un fondement culturel ancré dans un lieu (terroir) et dans l’identique qui n’est pas la répétition, ni le pastiche. L’identité est le point de départ qui révèle ce que nous sommes.12”

Pavillon de la Savoie, Henry Jacques Le Même architecte, Exposition internationale des arts et techniques de la vie morderne (1937), Paris Photographie extraite de l’ouvrage Favier Jean, Rapport général de l’Exposition internationale, Paris, éd. a. sinjon, 1937, pl. 15 (cliché Baranger) Capa

L’architecture est une émotion

Chacun a pu vivre ce moment où, découvrant un bâtiment, la perception d’une harmonie particulière domine tout autre sentiment. Aucune explication ni aucun raisonnement rationnel ne sont nécessaires dans cette interaction entre l’édifice et la personne qui le parcourt. Cette émotion, c’est celle qui submerge John Ruskin lorsqu’il désigne le campanile de Giotto à Florence comme l’œuvre architecturale la plus aboutie. Il énumère les caractéristiques qui justifient rationnellement ce choix et le lecteur est tenté de le suivre dans sa démonstration, quand au détour d’une phrase, il révèle que, depuis son enfance, la fenêtre de sa chambre ouvre sur cet édifice. Son jugement fait mémoire de son histoire personnelle, l’architecture de la Cathédrale et ses abords étant l’univers familier dans lequel il a grandi et à partir duquel il a découvert le monde. Émotion n’est pas raison, l’architecture étant faite par des hommes au service d’autres hommes. “L’architecture c’est pour émouvoir. L’émotion architecturale, c’est quand l’œuvre sonne en vous au diapason d’un univers dont nous subissons, reconnaissons et admirons les lois.13” affirme Le Corbusier après John Ruskin.

- La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est à l’origine de la création des CAUE. Son article 1er affirme: “L’architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.”

- John Ruskin (1819-1900) est un écrivain, poète, peintre et critique d’art britanique. Il est considéré comme un des précurseurs de la pensée moderne en art, aux origines du mouvement Arts and Crafts.

- Ruskin John, Les Sept lampes de l’architecture, Paris, M. Houdiard, 2011 (1re éd. 1849), p. 215

- Édouard François, né en 1958, architecte à Paris, travaille notamment à promouvoir une architecture-verte. La vidéo de sa conférence donnée à Annecy le 10 avril 2014 est disponible sur www.caue74.fr

- Marcel Breuer, né en Hongrie en 1902, est mort en 1981 aux États-Unis. Architecte et designer, il est l’un des pères du modernisme. Il fut élève au Bauhaus de Dessau, en Allemagne.

- Luc Schuiten, est un architecte belge, né le 8 janvier 1944 à Bruxelles. Ses travaux sur la cité-végétale sont particulièrement diffusés. La vidéo de la conférence qu’il a donnée à Annecy le 14 avril 2015 est disponible sur www.caue74.fr

- Ruskin John, op. cit., p. 115

- Henry Jacques Le Même (1897-1997) est un architecte installé à Megève. Il présente notamment le pavillon de la Savoie au Centre régional de l’Exposition internationale des arts et techniques modernes de Paris, en 1937.

- Philippe Madec, né en 1954 en Bretagne vit à Bruxelles. Il est architecte et urbaniste installé à Paris et à Rennes. Il est promoteur de l’éco-responsabilité. Propos extraits de la conférence donnée à Annecy le 5 avril 2016.

- Hermann Kaufmann, né en 1955 en Autriche, est un architecte du Voralberg qui place au centre de sa pratique l’habitat écologique et la mise en œuvre du bois. www.hermann-kaufmann.at

- Né en 1943, Peter Zumthor est un architecte suisse qui exerce principalement dans les Grisons. La qualité de ses interventions lui vaut une renommée internationale.

- Gion Caminada, né en 1957 dans les Grisons, s’y est installé architecte depuis 1998. Il est particulièrement reconnu pour ses interventions sur l’architecture vernaculaire. Propos recueillis lors d’un voyage d’étude dans les Grisons les 19, 20 et 21 septembre 2013.

- Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, G. Crès et Cie, 1923